工信部:道地藥材的規模化種植、炮制標準的制定,將深刻影響行業發展

近年來,隨著中醫藥產業步入發展快車道,各地紛紛以科技創新推動中藥材生產走向產地道地化、種源良種化、種植生態化、發展集約化、產業信息化、開發多樣化、產品品牌化、研究基礎化和管理制度化。全國形成了一批有品質、有規模、有效益的中藥材種植基地,不僅從源頭保證了中成藥品質,也延長了中藥材產業鏈。

“據統計,2017年山東、廣西、河南、廣東等29個省(市、自治區)中藥材種植總面積已達6799.17萬畝。中藥材年產量為1850.33萬噸。中藥飲片和中成藥總產值達3563.28億元。”江西中醫藥大學教授張壽文介紹。

近年來,中藥材行業面臨著嚴峻挑戰。受前幾年中藥材高價行情等因素影響,家種生產嚴重過剩和野生藥材枯竭情況同時出現;粗放落后的供給方式難以適應高速增長的優質安全養生保健需求,中藥材行業“洗牌”加劇。

由于中藥材種植獲利較為豐厚,今年春天,人們看到不少年輕人現身田間地頭,藥材種植面積達幾十畝、百十畝已是平常事。這使得科學規范種植中藥材顯得尤為迫切。

近年來,中國中藥公司通過一系列科技創新舉措,如建立常用大宗中藥材全過程追溯體系等,使中藥材種植、采收、加工、生產都獲得了高質量發展。公司效益實現了較快增長,銷售收入從2010年的29億元,增長到2017年的104億元,預計今年將超過120億元。

道地藥材是指在某一特定自然條件、生態環境的地域內所產的藥材,生產較為集中,栽培技術、采收加工也都有一定的講究,與其他地區所產的同種藥材相比,品質更好、療效更佳。道地藥材在中藥中用量最大、經濟價值最高。

我國地跨寒、溫、熱三帶,地形錯綜復雜,氣候條件多種多樣,因此也形成了道地藥材不同的主產區,如黃芪在內蒙古、當歸在甘肅、黃連和附子在四川、蛤蚧在廣西、黨參在山西、地黃和懷牛膝在河南、薄荷在江蘇、牡丹皮在安徽、人參在吉林、三七在云南、枸杞子在寧夏等。

最近幾年,由于道地藥材價格上漲及瀕危稀缺藥材緊缺,從國家到各地方政府都加大了對中藥材,特別是道地藥材的扶持力度。

去年,工信部提出2011~2015年期間,重點扶持100個道地藥材品種,其中70%是常用大宗藥材,30%是野生瀕危藥材。據記者了解,2011年已經重點扶持了35個品種,扶持的資金是前年的3倍,70%~80%扶持資金用于生產基地建設,包括甘草、三七、當歸等26種常用大宗藥材,川貝母、沉香、豬苓、紅景天、雷公藤等9種瀕危稀缺藥材。

今年1月,國務院發布的《國家藥品安全十二五規劃》再次提出了“提高中藥(材)、民族藥(材)質量標準與炮制規范”的要求,具體目標是提高350個中藥材、650個中藥飲片的藥品標準,而質量上乘的道地藥材將會成為首批規范化生產與炮制的參照藥材。

而隨著工信部的重點扶持,部分珍稀、瀕危的道地藥材資源得到一定程度的保護,人工引種技術研究及種植實踐將增強、增多;同時,企業道地藥材的品牌意識也在不斷增強,申請地理標志,申報非物質文化遺產及進行商標注冊的現象越來越多。

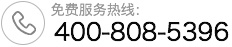

陳常青表示,在中藥材迅速產業化的前提下,道地藥材的規模化種植、炮制標準的制定,將深刻影響行業發展,部分無技術、無實力、低質量的企業或品種將退出市場,行業集中度進一步提高,部分藥食兩用的道地藥材將成為醫藥電子商務所青睞的品種,直接進入更多老百姓的家庭。

免責聲明:

1、本站部分文章為轉載,其目的在于傳遞更多信息,我們不對其準確性、完整性、及時性、有效性和適用性等作任何的陳述和保證。本文僅代表作者本人觀點,并不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。

2、中金普華產業研究院一貫高度重視知識產權保護并遵守中國各項知識產權法律。如涉及文章內容、版權等問題,我們將及時溝通與處理。